在中国茶叶市场,一个令人费解的现象长期存在:我们拥有千年茶文化、万亿市场规模、数千万从业者,却始终无法孕育出具有全球影响力的渠道品牌。当立顿用工业化思维横扫全球袋泡茶市场,当日本伊藤园将瓶装茶饮卖进128个国家,中国茶企仍在“产地鄙视链”和“手工情怀”中自我消耗。这种集体性战略迷失,正在将中国茶产业推向现代化转型的十字路口。

中国茶叶流通协会数据显示,2024年国内茶叶市场规模突破4000亿元,但排名前10的茶企市场份额总和不足10%。这种“大市场、小企业”的格局,折射出渠道建设的深层危机。

传统茶叶流通呈现典型的“三多三少”特征:茶城批发市场多而连锁率低(全国3000余家茶叶市场,连锁化率不足10%),个体茶商多而规模企业少(78万家茶企中90%为小微个体),地域性渠道多而全国性网络少(80%茶企销售半径不超过500公里)。这种碎片化渠道结构,导致三大致命伤:消费者决策成本居高不下(需具备专业鉴别能力),产业效率难以提升(流通环节损耗率达20%),品质标准持续失语(2023 年茶叶农残超标率为 2.8%)。

更值得警惕的是,现有渠道模式正在形成“双重价值耗散”。在消费端,北京马连道茶城的抽样调查显示,68%消费者因担心“价格虚高”“品质不稳定”减少购买频次;在供给端,安溪铁观音核心产区茶农坦言,优质茶叶的产地收购价与终端零售价存在58倍价差,但利润主要沉淀在流通环节。这种渠道黑洞,正在吞噬中国茶产业的升级动能。

真正的渠道品牌绝非简单的中介平台,而是产业价值的重构者。观察全球消费品发展史,711便利店重塑日本零售效率,Costco重新定义会员制仓储,这些经典案例揭示渠道品牌的三大核心价值:

当八马茶业用“S2B2C”模式整合3000余家门店供应链,实现72小时新鲜茶叶直达门店时,渠道开始展现集约化威力。理想中的茶叶渠道品牌,应该构建“数字化产地直采+标准化品控体系+智能化仓储物流”的铁三角,将传统45-60天的流通周期压缩至7天内,让西湖龙井的明前茶不再因渠道堵塞沦为“明后茶”。

小罐茶最新推出的“五维品控”体系(原料生态化、生产工业化、流程公证化、技术开放化、服务透明化),本质上是在渠道环节重建信任契约。未来真正的茶叶渠道品牌,需要建立比瑞士钟表更严苛的品控标准,用科学数据取代“大师玄学”,让消费者无需成为茶叶专家也能放心购买。

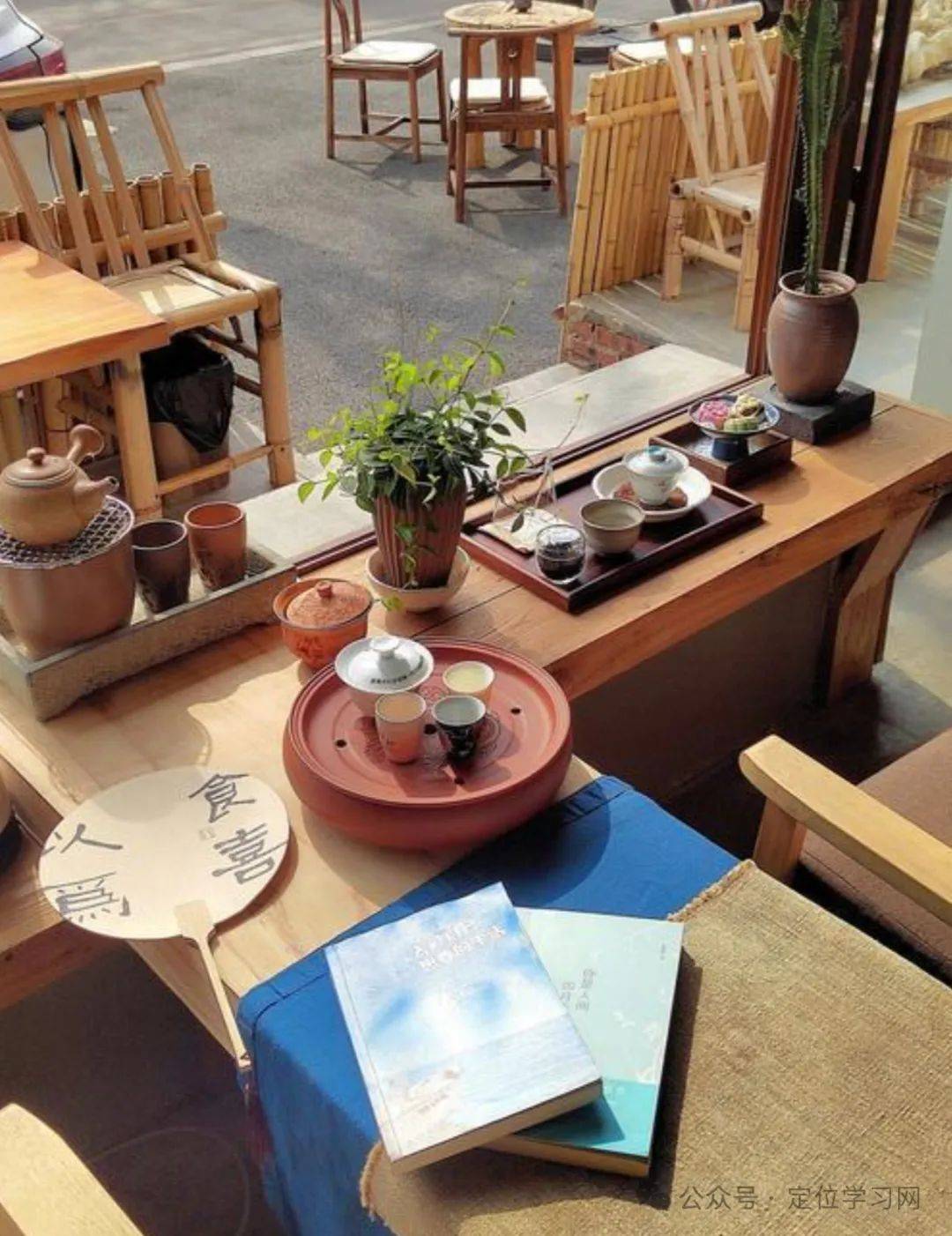

茶里集团在广州正佳广场打造的“茶文化体验馆”,通过“现萃茶饮+零售+茶艺课堂”组合,将购买转化率提升至传统茶店的3倍。这说明现代渠道品牌必须超越货物陈列,构建“五感沉浸式体验”,用空间美学重构茶饮消费场景,让年轻人把买茶变成社交货币。

破解中国茶渠道困局,需要跳出“渠道即通路”的陈旧认知,在四个维度实现战略升维:

参考百果园的“城市仓+社区店”模式,未来茶叶渠道品牌需要建立三级网络体系:在福建、云南等核心产区建设数字化集散中心,在主要消费城市布局智能分仓,在社区商业体嵌入“智能茶柜+体验角”。这种“毛细血管式”网络既能保证极致新鲜度,又可实现全国市场的精准渗透。

teastone通过“空间+产品+文化”三维创新,重构了传统茶饮的消费场景,吸引大批年轻消费者打卡。这提示渠道品牌需要成为“茶文化转译者”,让传统文化资产转化为市场溢价能力。

TWGTea在新加坡起家却做成全球顶级茶品牌,其经验在于用西方语言讲述东方故事。中国茶叶渠道品牌出海,不能止于唐人街铺货,而应建立“全球口味数据库”,针对不同市场研发适地化产品(如欧洲的冷泡茶系列),借助跨境电商平台构建直达消费者的DTC体系,让中国茶成为世界级的渠道品牌。

在这场渠道革命中,所有参与者都需要正视两个残酷现实:其一,传统茶叶暴利时代已经终结,渠道品牌必须学会在毛利率25%-35%的合理区间创造规模效应;其二,没有哪个企业能独自完成这场变革,需要茶农、开云登录茶厂、物流商、技术公司形成生态共同体。

值得期待的是,新生代消费势力的崛起正在改写游戏规则。艾媒咨询调查显示,18-35岁群体中,63%的人愿意为“标准化包装”、“明确等级标准”、“可溯源系统”支付溢价。这种消费意识的觉醒,恰是渠道品牌生长的最佳土壤。

当某个茶企能够用一瓶可追溯至具体茶园、明确标注风味参数、通过智能柜24小时可得的龙井绿茶,彻底终结“买茶靠缘分”的行业乱象时,中国茶产业才算真正迈入现代商业文明。这场迟到的渠道革命,或许就是中国茶从农产品升格为世界级消费品牌的终极密钥。(全文完)

潘轲,深圳顺知战略定位咨询创始人,荟海文化联合创始人,兰湘子品牌常年战略顾问,《细化定位》作者,定位式营销体系开创者,深研战略定位17年,服务企业超40家,累计销售额超1000亿。

欲深入学习、探讨定位,可加小编微信Dingwei_Web进入“中国定位实践”微信群。